"Parler les choses", dit Ponge, et non parler des choses.

"Parler les choses", dit Ponge, et non parler des choses.

Reprendre ce parti pris des mots connaissant la clôture du langage, dans l’illusion de dire les choses, sans rajouter à leur monde le raccommodage du nôtre, ravaudé au fondement du mot. Pour n'exprimer peut-être ni vérité ni quelque souffrance, et se contenter de travaller simplement la langue dans son matériau, comme dans cette sorte de peu mallarméen -que Mallarmé finit par disperser au-dessus de nos têtes ("ce n’était donc que cela, la création littéraire, un pur jeu formel ?").

A quoi relier le langage ?

Ou bien chercher, à l’intérieur du même, dans ses recouvrements bêlants, une épaisseur,

creuser jusqu’à la matière sensible, l'analogue inaccessible des choses ?

N’y aurait-il que du tragique à prendre le parti des mots ?

(Quid de la jouissance ?).

Mieux vaut retourner les mots encore, défigurer le beau langage comme le conseillait Ponge.

Mieux vaut retourner les mots encore, défigurer le beau langage comme le conseillait Ponge.

Refuser la fermeté péremptoire des cénotaphes.

Le parti pris des choses, donc. Qu’un galet nous remonte au Déluge -(Paulhan s’en agaçait, prétendait que Ponge confondait (il le dira), poésie et méditation).

Méditer, alors.

Méditer l'appel des choses dans leur secret mot d’ordre, loin du ravissement citadin, comme si les mots pouvaient avoir partie liée avec la nature. Le brin d‘herbe, le coquelicot, que risquer à le dire ? Il faut de toute façon s’arracher à la rumination langagière ambiante.

Ponge situait le lieu où les choses étaient au Chambon-sur-Lignon, croyant toucher à l’illumination rimbaldienne en caressant le rhum des fougères, ces fougères, enracinées dans son regard.

Ni ceci ni cela pourtant, la conscience épouse par trop la raison pour occulter les choses et le sensible de l’émotion. (Moins panthéiste qu’on a voulu le croire cependant, l’ami Ponge, plus chrétien qu’il ne l’a avoué dans ce renversement des arrogances quand refait tout le chemin de l’évolution vers la cellule, en réserve de l’humain).

Les façons du regard alors. Ponge dit l’œil, cette supplication "aux muettes instances que les choses font qu’on les parle pour elles-mêmes, en dehors de leur signification".

Ne resterait qu’à se lancer, décrire la sympathie universelle comme il l’écrit en 1953, cette "motion que procure le mutisme des choses qui nous entourent". Franciscain, Ponge. S'épinglant au premier brin d’herbe venu pour découvrir qu’il n’y a rien à entendre : la feuille ne dit que l’arbre.

Parler les choses, s'y efforcer, et jouir de l’énoncé.

Parler les choses, s'y efforcer, et jouir de l’énoncé.

Parler les choses, non pas décrire leurs qualités –cela, c’est l’affaire des botanistes. Mais contempler leur reflet en nous. Peut-être même pas : se reposer en elles, accomplir cette sorte de retour vers la douceur immanente des choses, que Ponge appelle raisons de vivre.

En 1947, Ponge donne une conférence : "tentative orale", au cours de laquelle il fomente une forêt dont les "troncs gémissent, (… les) branches brament". Elle rend un son, cette forêt. Alors Ponge de se rappeler Malherbe, qui savait muer la raison en réson. La résonance. Dans quel vide de pensée la faire tenir ? L’arbre de Ponge nous en dit-il quelque chose ? Que la forêt ne soit plus une métaphore ! Le sens se donne et se retire, dans sa copieuse foliation.

Mais son De natura rerum, au fond, bruissait peut-être encore de trop de l’infime manège du verbe des salons. L’évasion en fin de compte, plutôt que la contemplation, voilà ce qu'il nous faut : le poème comme phénomène, exclu de la Cité.

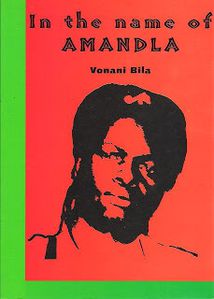

Le livre recouvre trois ensembles de recueils publiés par le poète sur une période d’une quarantaine d’années : Terres mêlées, Ismée ou les oiseaux de lumière et Hasta sempre. Assez pour dessiner une trajectoire, d’une poésie de combat à une poésie d’ébranlement dirions-nous, du militantisme adjurant à l’intime imploré.

Le livre recouvre trois ensembles de recueils publiés par le poète sur une période d’une quarantaine d’années : Terres mêlées, Ismée ou les oiseaux de lumière et Hasta sempre. Assez pour dessiner une trajectoire, d’une poésie de combat à une poésie d’ébranlement dirions-nous, du militantisme adjurant à l’intime imploré. L’exil, dans la conscience d’une femme, dans ce présent, comme le dit son préfacier, creusé d’absence. Comment s’écrit l’espoir ? De l’obscurité à la lumière, quel corridor traverser quand «l’humidité du sang vieilli» n’offre pour tout réconfort qu’une vie âpre et dure et dépeuplée ? Les images sont fortes, qui effectuent les poèmes d’Emma Peiambari. Fortes en particulier de l’évocation de la nature qui traverse de part en part le recueil, celle laissée sur le chemin à nulle autre pareille, comme un référent de mémoire qu’on ne peut oublier sous peine de s’oublier soi-même, celle qui s’est ouverte à sa contemplation quand il ne restait rien d’autre qu’une vague ligne d’horizon pour toute perspective. Comme un fil conducteur, meurtrie par cette humanité sans gloire qui a saccagé nos paysages, croyant anéantir l’Histoire. Poèmes de l’exil, on sent bien ce qu’il en coûte de fuir et l’inaccomplissement que ce partir signifie, quand ensuite il faut tenter de s’ouvrir à d’autres nécessités que celles de la simple survie. Un autre combat donc, encore, toujours. Là-bas déjà, contre cette langue des bourreaux qui prétendait anéantir jusqu’au sol où l’on marchait, et le ciel et ses moissons. Mais la terre semble douée d’une infinie résistance. Et sa remémoration n’est pas un geste fortuit, ni vacant. Il faut lire cette poésie où les couleurs du monde, ses rythmes, s’énoncent comme d’un lieu de ténacité. Par-delà l’exil, l’effroi des fuites incessantes, l’inconsolable perte des amis disparus, la terre est comme un trait d’union. La poésie d’Emma Peiambari est déchirante. Comment pourrait-il en être autrement ? Jusque dans sa sensibilité aux couleurs du monde où le destin des arbres paraît identique à celui des hommes. Il y a certes cette «présence orgueilleuse de la mort», l’angoisse des femmes toujours les premières victimes. Il y a aussi l’obscénité de l’hypocrisie du monde des puissants qui tournent toujours le dos, mais la couleur des rêves qui ressurgit toujours, contre ces parodies de vie que l’on veut nous imposer. Le déchirement, mais l’espoir incontrôlable. Surgi d’on ne sait où, de quelque tumulte intérieur bien sûr, d’une colère soudaine ou d’un trop long silence mûri, d’une envie de fuir sa propre absence, d’un battement d’aile saugrenu, du pas de velours du chat du voisin, de la course folle d’un cheval apeuré, d’une main généreusement tendue dans sa promesse inouïe, de chaque petit geste de la vie qui est comme une étreinte fulgurante, ou du printemps déversé à l’heure promise. L’attente finira. Pour Emma Peiambari, elle est déjà peuplée des victoires d’un jour prochain sur la langue barbare du bourreau.

L’exil, dans la conscience d’une femme, dans ce présent, comme le dit son préfacier, creusé d’absence. Comment s’écrit l’espoir ? De l’obscurité à la lumière, quel corridor traverser quand «l’humidité du sang vieilli» n’offre pour tout réconfort qu’une vie âpre et dure et dépeuplée ? Les images sont fortes, qui effectuent les poèmes d’Emma Peiambari. Fortes en particulier de l’évocation de la nature qui traverse de part en part le recueil, celle laissée sur le chemin à nulle autre pareille, comme un référent de mémoire qu’on ne peut oublier sous peine de s’oublier soi-même, celle qui s’est ouverte à sa contemplation quand il ne restait rien d’autre qu’une vague ligne d’horizon pour toute perspective. Comme un fil conducteur, meurtrie par cette humanité sans gloire qui a saccagé nos paysages, croyant anéantir l’Histoire. Poèmes de l’exil, on sent bien ce qu’il en coûte de fuir et l’inaccomplissement que ce partir signifie, quand ensuite il faut tenter de s’ouvrir à d’autres nécessités que celles de la simple survie. Un autre combat donc, encore, toujours. Là-bas déjà, contre cette langue des bourreaux qui prétendait anéantir jusqu’au sol où l’on marchait, et le ciel et ses moissons. Mais la terre semble douée d’une infinie résistance. Et sa remémoration n’est pas un geste fortuit, ni vacant. Il faut lire cette poésie où les couleurs du monde, ses rythmes, s’énoncent comme d’un lieu de ténacité. Par-delà l’exil, l’effroi des fuites incessantes, l’inconsolable perte des amis disparus, la terre est comme un trait d’union. La poésie d’Emma Peiambari est déchirante. Comment pourrait-il en être autrement ? Jusque dans sa sensibilité aux couleurs du monde où le destin des arbres paraît identique à celui des hommes. Il y a certes cette «présence orgueilleuse de la mort», l’angoisse des femmes toujours les premières victimes. Il y a aussi l’obscénité de l’hypocrisie du monde des puissants qui tournent toujours le dos, mais la couleur des rêves qui ressurgit toujours, contre ces parodies de vie que l’on veut nous imposer. Le déchirement, mais l’espoir incontrôlable. Surgi d’on ne sait où, de quelque tumulte intérieur bien sûr, d’une colère soudaine ou d’un trop long silence mûri, d’une envie de fuir sa propre absence, d’un battement d’aile saugrenu, du pas de velours du chat du voisin, de la course folle d’un cheval apeuré, d’une main généreusement tendue dans sa promesse inouïe, de chaque petit geste de la vie qui est comme une étreinte fulgurante, ou du printemps déversé à l’heure promise. L’attente finira. Pour Emma Peiambari, elle est déjà peuplée des victoires d’un jour prochain sur la langue barbare du bourreau.

"Parler les choses", dit Ponge, et non parler des choses.

"Parler les choses", dit Ponge, et non parler des choses. Mieux vaut retourner les mots encore, défigurer le beau langage comme le conseillait Ponge.

Mieux vaut retourner les mots encore, défigurer le beau langage comme le conseillait Ponge. Parler les choses, s'y efforcer, et jouir de l’énoncé.

Parler les choses, s'y efforcer, et jouir de l’énoncé. Rimbaud l’Ardennais doublait son appétit de savoir d’une féroce volonté d’exploration. Tout l’atteste dans ses écrits, le jeune Arthur déjà, défiait le grand espace vacant des plaines autour de lui et cette absence où il voyait, lui, affleurer partout un paysage étoilé. L’étroite vallée de la Meuse, la succession des forges qui font comme un écho au vacarme des enclumes, Rimbaud très loin dans les chemins déjà, allé… Heureux marcheur, rêveur à l’entrelacs des rivières et des forêts, contemplateur de leur ordre secret. La grande route par tous les temps, déroulant devant lui sa géographie sentimentale.

Rimbaud l’Ardennais doublait son appétit de savoir d’une féroce volonté d’exploration. Tout l’atteste dans ses écrits, le jeune Arthur déjà, défiait le grand espace vacant des plaines autour de lui et cette absence où il voyait, lui, affleurer partout un paysage étoilé. L’étroite vallée de la Meuse, la succession des forges qui font comme un écho au vacarme des enclumes, Rimbaud très loin dans les chemins déjà, allé… Heureux marcheur, rêveur à l’entrelacs des rivières et des forêts, contemplateur de leur ordre secret. La grande route par tous les temps, déroulant devant lui sa géographie sentimentale. Partout en outre sa réputation le précède : il connaît toutes les langues pratiquées dans ses régions ! Rimbaud l’infatigable. «Un grand et sympathique garçon qui parle peu et accompagne ses courtes explications de petits gestes coupants de la main droite, et à contretemps», note de lui son employeur, Alfred Bardey. Rimbaud qui sera bientôt l’un des premiers à comprendre le positionnement géostratégique de Djibouti, à l’époque où ce n’est pas même encore un village. Il en fera part dans son deuxième rapport beaucoup plus étoffé que le précédent, publié le 20 août 1887 dans la revue Le Bosphore égyptien, à propos de son voyage du Choa à Harar. Il est alors entré enfin vraiment «au royaume des enfants de Cham», comme il l’avait écrit dans Une saison en enfer. «La marche, le fardeau, le désert, l’ennui et la colère», qu’importe la géographie désormais, Rimbaud voyage, partout trop à l’étroit. «Je ne puis rester ici, parce que je suis habitué à la vie libre. Ayez la bonté de penser à moi». («Rimbaud, Poste restante, Caire, jusqu’à fin septembre » (lettre 26 août 1887)). Nous l’avons, Arthur, cette bonté.

Partout en outre sa réputation le précède : il connaît toutes les langues pratiquées dans ses régions ! Rimbaud l’infatigable. «Un grand et sympathique garçon qui parle peu et accompagne ses courtes explications de petits gestes coupants de la main droite, et à contretemps», note de lui son employeur, Alfred Bardey. Rimbaud qui sera bientôt l’un des premiers à comprendre le positionnement géostratégique de Djibouti, à l’époque où ce n’est pas même encore un village. Il en fera part dans son deuxième rapport beaucoup plus étoffé que le précédent, publié le 20 août 1887 dans la revue Le Bosphore égyptien, à propos de son voyage du Choa à Harar. Il est alors entré enfin vraiment «au royaume des enfants de Cham», comme il l’avait écrit dans Une saison en enfer. «La marche, le fardeau, le désert, l’ennui et la colère», qu’importe la géographie désormais, Rimbaud voyage, partout trop à l’étroit. «Je ne puis rester ici, parce que je suis habitué à la vie libre. Ayez la bonté de penser à moi». («Rimbaud, Poste restante, Caire, jusqu’à fin septembre » (lettre 26 août 1887)). Nous l’avons, Arthur, cette bonté. «La vieille tuile / Saigne d’un rouge frais : / Eclat d’obus) (B. Hirami, Epernay, 13 juin 1917). Quelques syllabes pour dire l’énormité de la guerre, son incongruité. Il y a dans la fulgurance du trait une sorte d’héroïsme. Juste pourtant ces événements minuscules de la vie, une patte d’oiseau, deux flocons de neige qui tardent à toucher le sol, l’événement de la temporalité spasmodique des corps tétanisés. Comment expliquer le choix d’une forme si brève ? La préface à l‘ouvrage n’en dit rien. Tous les poèmes n’ont pas été écrits pourtant pendant la guerre elle-même. Souvent après, dans ces temps où la parole cherchait à revenir, dans ces temps du dépassement de

«La vieille tuile / Saigne d’un rouge frais : / Eclat d’obus) (B. Hirami, Epernay, 13 juin 1917). Quelques syllabes pour dire l’énormité de la guerre, son incongruité. Il y a dans la fulgurance du trait une sorte d’héroïsme. Juste pourtant ces événements minuscules de la vie, une patte d’oiseau, deux flocons de neige qui tardent à toucher le sol, l’événement de la temporalité spasmodique des corps tétanisés. Comment expliquer le choix d’une forme si brève ? La préface à l‘ouvrage n’en dit rien. Tous les poèmes n’ont pas été écrits pourtant pendant la guerre elle-même. Souvent après, dans ces temps où la parole cherchait à revenir, dans ces temps du dépassement de « Diotima, ô bienheureuse !

« Diotima, ô bienheureuse !